公開日:2025.01.10

更新日:2025.06.02

製造業において、時間チャージは原価管理や利益率の確保において重要な要素です。

この記事では、時間チャージの基本的な定義から種類、平均的な時間チャージ、そしてその計算方法や設定のポイントについて詳しく解説します。時間チャージを正確に理解し、効率的なコスト管理を実現することで、製造業における競争力を高めるための参考にしてください。

目次

時間チャージとは、製造業における生産活動の各工程にかかる時間をベースにした費用計算方法です。具体的には、機械や作業員が1時間当たりに生産するコストを算出し、それをもとに生産原価を算定します。これにより、各工程の原価管理や利益確保が効率的に行えるようになります。

時間チャージは、製造業において生産プロセスを見直し、コスト削減を図るための基本的な指標となります。

例えば、ある工程で予想よりも時間がかかっている場合、その原因を分析することで無駄な時間やコストを削減できます。また、顧客からの見積もり依頼に対して迅速に対応するためにも、時間チャージを正確に把握しておくことが求められます。これにより、利益率を考慮した適切な価格設定が可能になります。

製造業におけるコスト管理手法には、時間チャージ以外にもさまざまな方法がありますが、時間チャージの特長はその精度と柔軟性です。

例えば、直接原価計算は材料費や労務費を直接的に計上する手法ですが、時間チャージでは稼働時間や工程ごとの効率を考慮して、より細かいコスト計算が可能です。これにより、経営者や管理者が意思決定を行う際に、より具体的なデータを得ることができます。

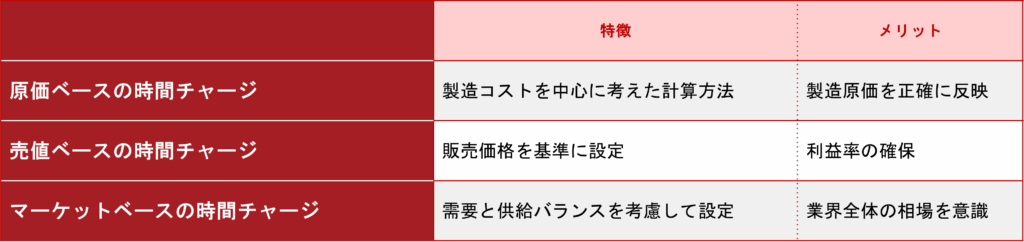

製造業の時間チャージには、いくつかの種類があります。以下に代表的な時間チャージの種類を解説します。

原価ベースの時間チャージ(原価チャージ)は、製造コストを中心に考えた計算方法です。機械の稼働コスト、作業者の賃金、間接費などを総合的に考慮し、時間単位でチャージを設定します。この方法は、製造原価を正確に反映するため、コスト管理に優れた方法とされています。

売値ベースの時間チャージ(売値チャージ)は、製品やサービスの販売価格を基準に設定されるチャージ方法です。市場価格を意識しながらチャージを設定するため、利益率の確保が重要な場面で使用されることが多いです。

ただし、原価に対してチャージが高すぎると競争力を失うリスクがあるため、注意が必要です。

市場の需要と供給バランスを考慮して設定されるのが、マーケットベースの時間チャージです。これは、業界全体の相場を意識して価格を決定するため、特に競争が激しい業界において適用されるケースが多いです。

製造業のなかには、顧客との契約内容や製品の特性に応じて、独自のチャージ方法を採用している企業もあります。例えば、特定のプロジェクトごとにチャージを設定するプロジェクトベースの時間チャージや、季節変動を考慮してチャージを調整するシーズナルチャージなどがあります。これらの手法を活用することで、企業の収益性を向上させることが可能です。

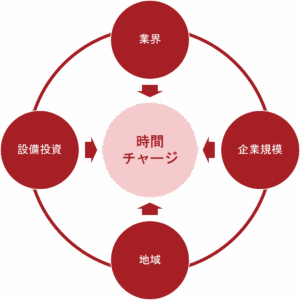

時間チャージの平均は、製造業の規模や地域、業種によって異なりますが、一般的には以下のような要因が影響を与えます。

製造業のなかでも、自動車産業、精密機器、食品加工など、各業界によって時間チャージの平均値は大きく異なります。

例えば、精密機器の製造では高度な技術と設備が必要なため、時間チャージが高く設定される傾向にあります。自動車産業においては、生産の自動化が進んでいるため、効率が高く、時間チャージのコストを抑えることができる場合も多いです。

中小企業と大企業では、時間チャージの設定にも違いがあります。大企業は、規模の経済を活かしてコストを低く抑えることができるため、比較的低いチャージでも利益を確保できます。一方、中小企業は規模の制約からチャージが高くなる傾向にあります。

また、設備投資に充てられる資金が少ない場合、旧式の機械を使用し続けるため、時間チャージが高くなることがあります。

時間チャージは、地域の経済状況や賃金水準にも大きく影響されます。都市部では賃金が高く、地方に比べて時間チャージが高めに設定されるケースが多いです。地方の製造業では、賃金コストが低いため、同じ作業でも時間チャージが低くなる傾向にあります。しかし、地方では物流コストが高くなりがちであり、その点が時間チャージに影響を与えることも少なくありません。

自社の時間チャージが適正かどうかを判断するためには、同業他社の平均をベンチマークすることが有効的です。業界団体や公的な統計データを利用することで、業界全体の時間チャージの動向を把握し、自社の設定と比較することができます。これにより、過度に高いチャージや低いチャージの見直しを行い、適切な水準へと調整することが可能です。

時間チャージの適正な設定には、具体的な計算方法を用いることが必要です。ここでは、一般的な時間チャージの計算方法について説明します。

時間チャージの基本的な計算式は以下のとおりです。

時間チャージ = (直接製造コスト + 間接費用) ÷ 稼働時間

直接製造コストには、機械の減価償却費、エネルギー費、人件費などが含まれます。間接費用には、管理費や間接作業者の賃金が含まれます。これらを合計し、稼働時間で割ることで、1時間あたりのチャージを算出します。

チャージを設定する際には、製造ラインの稼働率や機械の利用効率も考慮する必要があります。例えば、稼働率が低いと時間チャージが高くなり、コスト競争力を失いやすくなります。そのため、チャージ設定には、機械稼働率の最適化も重要な要素となります。

稼働率は、時間チャージの計算において重要な要素です。高い稼働率を維持することで、1時間あたりのチャージを低く抑えることができます。

また、長時間の稼働が見込まれる場合、チャージ設定をより柔軟に行うことが可能です。逆に、稼働時間が短い場合には、チャージを高めに設定する必要が生じるため、適切なバランスが求められます。

例えば、月間の直接製造コストが200万円、間接費用が50万円であり、稼働時間が200時間の場合、時間チャージは以下のように計算されます。

時間チャージ = (200万円 + 50万円) ÷ 200時間 = 1.25万円/時間

このように具体的な計算例をもとに、自社の時間チャージを見直すことが重要です。

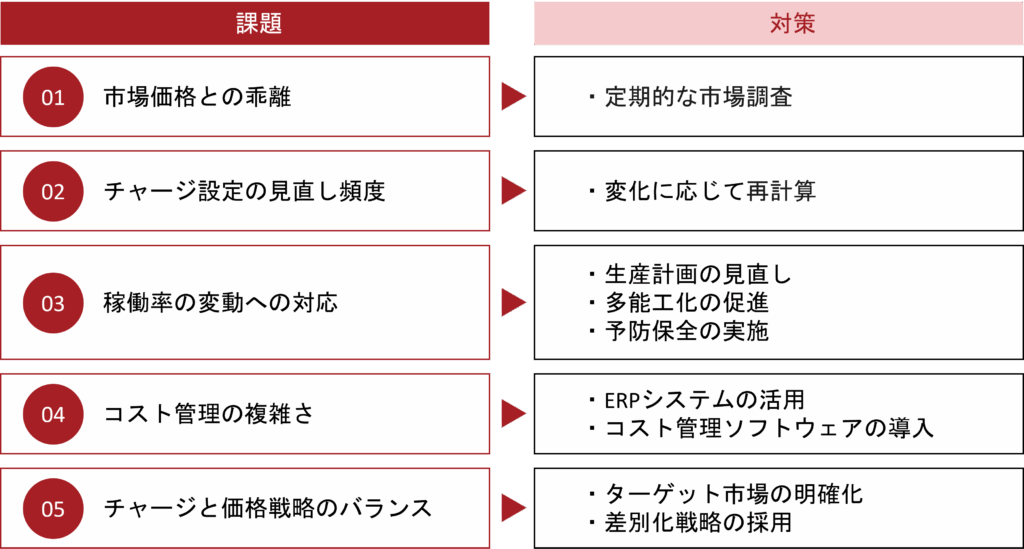

製造業で時間チャージを設定する際には、いくつかの課題が存在します。これらの課題を克服することで、より適切なコスト管理が可能となります。

チャージ設定が市場価格と乖離している場合、競争力を失うリスクがあります。市場価格を参考にしつつ、製造原価を考慮した適正なチャージ設定が必要です。市場調査を定期的に行い、価格の動向を把握することが解決策となります。

市場や製造環境の変化に応じて、チャージ設定を適宜見直すことが重要です。例えば、新たな設備導入や生産ラインの見直しが行われた場合、それに応じてチャージも再計算する必要があります。

稼働率は季節的な需要の変動や生産ラインの切り替えなどによって変動することがあります。稼働率が低下すると、時間チャージが上昇し、競争力が低下するリスクがあります。この課題を解決するためには、以下のような対策が有効的です。

時間チャージの計算には、直接製造コストや間接費用、稼働時間など多くの要素が関与するため、管理が複雑化しがちです。特に、複数の製品を生産する場合、それぞれに適したチャージを設定する必要があるため、労力がかかります。これを解決するためには、以下のようなシステムの導入が有効的です。

時間チャージを高く設定しすぎると、製品の価格が上昇し、市場での競争力を失うリスクがあります。逆に低すぎると、利益を確保するのが難しくなるため、価格戦略とのバランスが重要です。適正なバランスを保つためには、以下のような施策が有効的です。

製造業における時間チャージは、適切な原価管理と利益確保に欠かせない要素です。時間チャージを正確に設定することで、生産コストの削減や利益率の向上を実現し、企業の競争力を強化することができます。この記事で解説したように、時間チャージには原価ベース、売値ベース、マーケットベースなどさまざまな種類があり、それぞれの特徴を理解して適切に使い分けることが求められます。

また、チャージ設定には業界の動向や企業の規模、地域の経済状況など、多くの要因が影響を与えます。そのため、定期的な見直しと市場調査が不可欠です。具体的な計算方法を理解し、自社の状況に応じたチャージ設定を行うことで、最適なコスト管理を実現しましょう。

「MENTENA(メンテナ)」はクラウド型の設備管理システムです。クラウドを活用し、データを一元管理することで情報の重複や入力作業といったムダを削減することができるため、時間チャージの改善に効果的です。時間チャージの向上を目指している企業さまは、ぜひMENTENAにご相談ください。

執筆者

MENTENA編集部

製造業向けの業務効率化・業務改善に役立つコラムやセミナー、および有益な資料を通じて、実践的な情報を提供しています。最新のツールの使い方や業界の情報・トレンドを継続的に発信することで、製造業の皆様にとって信頼できる情報源となることを目指しています。

© Copyright 2025 YACHIYO Solutions Co., Ltd.

All Rights Reserved.